Winzig klein, fast unsichtbar – und doch für Millionen Rebstöcke gefährlich: Kennst du die Reblaus? Sie breitet sich lautlos im Boden aus und bleibt oft lange unentdeckt. In diesem Artikel erfährst du, wie du den Rebschädling sicher erkennst, was bei einem Verdacht zu tun ist und wie du deinen Garten dauerhaft schützen kannst.

Winzig klein, fast unsichtbar – und doch für Millionen Rebstöcke gefährlich: Kennst du die Reblaus? Sie breitet sich lautlos im Boden aus und bleibt oft lange unentdeckt. In diesem Artikel erfährst du, wie du den Rebschädling sicher erkennst, was bei einem Verdacht zu tun ist und wie du deinen Garten dauerhaft schützen kannst.

Inhaltsverzeichnis

- Herkunft und Geschichte der Reblaus

- Rebläuse sind keine Blattläuse

- Wie sieht eine Reblaus aus?

- Rebläuse vermehren sich mit einem Generationswechsel

- Wie erkenne ich einen Reblaus-Befall im Garten?

- Schadbild am Blatt

- Schadbild an der Wurzel

- Reblaus vorbeugen: 6 Tipps für gesunde Reben

- Warum reblausresistente Unterlagen schützen

- Was eine gute Unterlage ausmacht

- Reblaus bekämpfen: Was tun bei einem Befall?

- Was passiert nach der Meldung?

- Typische Maßnahmen sind zum Beispiel:

- Tipp: So dokumentierst du einen Reblaus-Verdacht richtig

- Verwechslungsgefahr: Reblaus oder doch etwas anderes?

- Stellungnahme von Markus Kobelt zum Thema

Zusammenfassung

- Die Reblaus (Daktulosphaira vitifoliae) stammt aus Nordamerika und wurde im 19. Jahrhundert nach Europa eingeschleppt – dort verursachte sie eine der größten Krisen im Weinbau.

- Europäische Edelreben (Vitis vinifera) sind der Reblaus schutzlos ausgeliefert – im Gegensatz zu amerikanischen Wildreben, deren Wurzeln durch Evolution widerstandsfähig sind.

- Sichtbar wird die Reblaus je nach Rebsorte unterschiedlich: rötliche Blattgallen auf amerikanischen Sorten, Wurzelknötchen und Kümmerwuchs auf europäischen Reben.

- Die Tiere sind winzig (1–1,5 mm), hellgelb bis bräunlich und unterscheiden sich von Blattläusen durch das Fehlen der typischen Siphonen. Sie leben meist versteckt an Wurzeln oder in Blattgallen.

- Vermehrung erfolgt größtenteils ungeschlechtlich (Parthenogenese), über mehrere Generationen im Jahr. Erst im Spätsommer entstehen Geschlechtstiere und Wintereier.

- Ein Befall bleibt oft lange unentdeckt. Hinweise sind Kümmerwuchs, schwacher Austrieb, gelbliche Blätter oder stark vernarbte Wurzeln mit Nodositäten und Tuberositäten.

- Nur veredelte Reben mit reblausresistenter Unterlage bieten dauerhaften Schutz. Wurzelechte Reben sind besonders anfällig und in vielen Regionen nicht zulässig.

- Häufige Fehler: »Einleger« zur Lückenschließung, verwilderte Reben in Hecken oder Drieschen, unkontrollierte Edelreiswurzeln. All das erhöht das Risiko einer Ausbreitung.

- Die Reblaus ist ein meldepflichtiger Quarantäneschädling – in z. B. Deutschland, Österreich und der Schweiz muss bereits der Verdacht den Pflanzenschutzbehörden gemeldet werden.

- Verwechslung ist möglich: Gallmilben, Nematoden, Blattläuse oder auch Standortstress verursachen ähnliche Symptome. Im Zweifel hilft nur eine genaue Diagnose durch Fachleute.

Herkunft und Geschichte der Reblaus

Kaum zu glauben, dass ein winziges Insekt aus Nordamerika einst Europas Weinbau fast zum Erliegen brachte. Ursprünglich lebte die Reblaus (Daktulosphaira vitifoliae) völlig unauffällig an amerikanischen Wildreben, die über viele Generationen natürliche Abwehrmechanismen gegen den Schädling entwickelt haben. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts gelangte die Reblaus mit importierten Rebstöcken oder kontaminiertem Erdreich nach Frankreich – und breitete sich von dort in Windeseile über ganz Europa aus. Was dann folgte, war eine der dramatischsten Krisen, die der europäische Weinbau je erlebt hat: Millionen Hektar Weinberge in Frankreich, Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden vernichtet. Denn die europäischen Edelreben (Vitis vinifera) kannten diesen Schädling nicht… und waren ihm schutzlos ausgeliefert.

Bild: Frisch okulierte Reben – ein bewährtes Duo: Oben die edle Rebsorte, unten die robuste, reblaustolerante Unterlage – eine clevere Partnerschaft seit über 100 Jahren.

Die Rettung kam durch konsequente Bekämpfungsmaßnahmen und eine geniale, bis heute gültige Lösung: die Veredlung europäischer Sorten auf widerstandsfähige amerikanische Unterlagen. Diese sogenannten »Pfropfreben« verhinderten zwar nicht, dass die Reblaus an den Wurzeln saugt, aber sie konnten die Schäden in Grenzen halten. Heute gilt diese Methode als Meilenstein der modernen Rebenveredlung. Die Geschichte der Reblaus zeigt eindrucksvoll, wie verletzlich Monokulturen sein können und warum gezielte Züchtung sowie durchdachter Pflanzenschutz in deinem Garten genauso wichtig sind wie im Profi-Weinbau.

Rebläuse sind keine Blattläuse

Rebläuse, auch als Rebwurzellaus bekannt, erinnern auf den ersten Blick an klassische Blattläuse (Aphididae). Tatsächlich gehören sie jedoch zu einer ganz anderen Familie, den Phylloxeridae. Anders als die bekannten Blattläuse lebt die Reblaus oft gut versteckt: Sie saugt entweder im Boden an den Wurzeln der Weinreben oder bildet als Spezialist auffällige Gallen an den Blättern – je nach Rebsorte und Lebenszyklus.

Wie sieht eine Reblaus aus?

Auf den ersten Blick kaum mehr als ein Staubkorn: Die Reblaus ist winzig, gerade mal 1 bis 1,5 Millimeter groß, gelblich bis hellbraun gefärbt und mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Unter der Lupe wirkt ihr Körper weich, rundlich bis eiförmig und überraschend strukturiert. Fast wie fein runzelige Pergamenthaut.

Im Gegensatz zu vielen klassischen Blattläusen besitzt die Reblaus keine »Siphonen« – diese auffälligen Röhrchen am Hinterleib fehlen ihr völlig. Stattdessen trägt sie einen sehr kurzen, kaum sichtbaren Saugrüssel, mit dem sie sich in die Pflanze bohrt. Ihre Saugtätigkeit bleibt lange unbemerkt, doch sie hinterlässt deutlich sichtbare Spuren.

Interessant: Je nachdem, wo sie lebt, verändert sich auch ihr Aussehen leicht. Die sogenannten gallicolen Formen (griechisch »gallos« = Galle), die auf amerikanischen Reben Blattgallen verursachen, wirken eher abgeplattet und bewegen sich träge. Die radicicolen Formen (lat. »radix« = Wurzel), die sich im Boden an den Wurzeln europäischer Reben aufhalten, sind gedrungener gebaut, noch besser versteckt und deutlich schwieriger zu entdecken.

Nur in bestimmten Phasen des Lebenszyklus, z. B. bei hoher Populationsdichte, Nahrungsmangel oder zu Saisonende, erscheinen geflügelte Tiere: zart gebaut, mit transparenten Flügeln. Sie erinnern entfernt an kleine Mücken. Ihre Aufgabe? Die Verbreitung. Doch selbst diese mobilen Formen entziehen sich meist dem Blick: Wer sie entdeckt, braucht entweder Glück oder eine Lupe.

Bild: Eine Reblaus in einer Blattgalle. Die Galle ist mit Eiern dicht gefüllt.

Rebläuse vermehren sich mit einem Generationswechsel

Was aussieht wie ein winziger Punkt auf der Rebe, verbirgt in Wahrheit ein erstaunlich komplexes Leben: Mit wechselnden Gestalten, cleverem Timing und einer Fortpflanzungsstrategie, die größtenteils ohne Männchen auskommt, sorgt die Reblaus Jahr für Jahr dafür, dass sie nie ganz verschwindet.

Den Auftakt macht ein winziges Ei, das den Winter am Rebstock überdauert, gut versteckt in Rindenspalten oder am unteren Stamm. Daraus schlüpft im Frühjahr die sogenannte »Stammmutter«: ein weibliches Tier, das ohne Befruchtung Hunderte genetisch identische Nachkommen erzeugt. Diese Form der ungeschlechtlichen Fortpflanzung heißt »Parthenogenese«. Ihre Töchter bevölkern Blätter oder Wurzeln, je nach Wirtspflanze: Auf amerikanischen Reben verursachen sie auffällige Blattgallen, auf europäischen Reben leben sie meist im Boden und saugen unsichtbar an den Wurzeln.

Im Laufe des Sommers folgen mehrere Generationen, oft ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Der gesamte Zyklus läuft still und effizient im Schutz des Wurzelraums oder versteckt in Blattgallen ab. Gegen Ende der Saison entwickeln sich geflügelte Weibchen, die die Blattgallen oder den Boden verlassen und auf neue Pflanzen überwechseln. Dort entstehen aus ihnen die Geschlechtstiere (Männchen und Weibchen, sogenannte »Sexuales«). Nach der Paarung legen die befruchteten Weibchen das Winterei an die Rebe, aus dem im Frühjahr wieder eine Stammmutter schlüpft – und der Zyklus beginnt von vorn.

So schafft es die Reblaus, ganz ohne spektakuläre Auftritte dauerhaft präsent zu bleiben. Ihr Lebenszyklus ist ein Musterbeispiel für biologische Anpassung und erklärt, warum konsequente Kontrolle bis heute so wichtig ist.

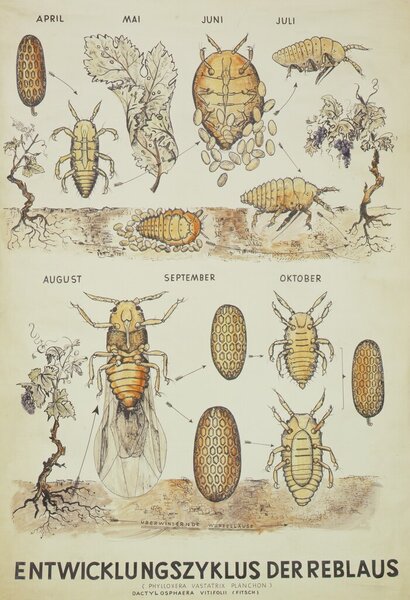

Illustration: Entwicklungszyklus der Reblaus, um 1880 (gemeinfrei/WikiCommons)

Wie erkenne ich einen Reblaus-Befall im Garten?

Das Schadbild der Reblaus ist vielgestaltig und hängt stark davon ab, welche Rebe befallen ist und in welcher Lebensform der Schädling auftritt. Während auf amerikanischen Wildreben vor allem Gallen an den Blättern auftreten, verursacht die Reblaus bei europäischen Edelreben (Vitis vinifera) gravierende Wurzelschäden.

Schadbild am Blatt

Auf amerikanischen Rebsorten bilden sich an der Blattunterseite auffällige, oft rötlich verfärbte Gallen. Diese entstehen durch das Saugen der gallicolen Formen, in deren Innerem sich gelbliche Larven und Eier befinden – geschützt vor Fressfeinden und Witterungseinflüssen. Die Galle öffnet sich auf der Blattoberseite mit einer kleinen Vertiefung. Bei starkem Befall kann dies die Assimilationsleistung der Blätter deutlich einschränken und so das Wachstum sowie die Holzreife der Rebe beeinträchtigen.

Bild: rötliche Blattgallen zeigen einen Reblausbefall auf amerikanischen Reben an – im Inneren sitzen gut geschützt die Larven und Eier.

Vitis vinifera ist im Blattbereich grundsätzlich widerstandsfähiger. Dennoch können bei hoher Reblausdichte auch hier Gallen auftreten. Aus gartenpraktischer Sicht sind Blattgallen vor allem ein Hinweis auf mögliche Massenvermehrung und damit auf ein erhöhtes Verbreitungsrisiko. Denn abgestorbenes, befallenes Laub kann im Einzelfall bei unsachgemäßer Entsorgung oder durch Windkontakt neue Pflanzen erreichen.

Schadbild an der Wurzel

Gefährlicher – und meist unbemerkt – ist der Befall der Wurzeln. Hier tritt die Reblaus als radicicole Form auf und befällt vor allem junge Wurzelspitzen. Dort entstehen zunächst »Nodositäten«: knotig verdickte, oft hakenartig gekrümmte Strukturen, die durch die Saugtätigkeit der Reblaus entstehen. Entlang der Wurzel bilden sich durch wiederholte Einstiche »Tuberositäten«: warzenartige, verkrustete Wucherungen, die das Wurzelgewebe zunehmend schädigen.

Bild: Knotige Verdickungen und verkrustete Wucherungen durch die Reblaus schwächen das Wurzelsystem oft über Jahre hinweg – der eigentliche Schaden bleibt im Verborgenen (WikiCommons/Joachim Schmid)

In stark befallenen Pflanzen wirkt das gesamte Wurzelsystem vernarbt und verwachsen. Die Leitbahnen werden beschädigt, die Wasser- und Nährstoffaufnahme ist gestört. Zusätzlich können über die geschwächten Stellen Fäulniserreger eindringen, was zur Wurzelfäule und schließlich zum Absterben der Pflanze führen kann.

Bild: Wachstumsstörungen können, müssen aber nicht von der Reblaus stammen. Dank Veredelung ist die Reblaus an europäischen Reben in der Regel kein Problem.

Veredelte Reben mit amerikanischer Unterlage gelten als sicherer Schutz vor Rebläusen – und das funktioniert in den allermeisten Fällen. Die Reblaus kann an den Wurzeln dieser widerstandsfähigen Unterlagen zwar saugen, sich dort aber kaum vermehren. Ganz auszuschließen sind Schäden allerdings nicht: Auch reblausresistente Unterlagen können gelegentlich leichte Wurzelwucherungen oder geringfügige Wachstumsstörungen zeigen. Diese Pflanzen nehmen aber in der Regel keinen nachhaltigen Schaden und wachsen gut weiter, sofern keine anderen Stressfaktoren wie Staunässe oder Nährstoffmangel hinzukommen.

Problematisch wird es, wenn der veredelte Teil der Rebe – das sogenannte »Edelreis« – beginnt, eigene Wurzeln zu bilden. Diese »Edelreiswurzeln« wachsen manchmal aus dem oberen Teil der Pflanze in den Boden – etwa bei zu tiefem Pflanzen, beschädigten Veredelungsstellen oder starker Bewässerung. Und genau diese Wurzeln sind für die Reblaus besonders attraktiv. Sie ähneln denen europäischer Reben und bieten perfekte Bedingungen zur Vermehrung.

Auch »Einlegereben« können ungewollt zur Schwachstelle werden. Dabei wird eine zweite, oft empfindlichere Rebe zusätzlich in den Boden gelegt, um z. B. eine Lücke zu schließen oder den Ertrag zu steigern. Sind diese nicht reblausresistent, bieten sie der Reblaus einen idealen Vermehrungsort. In solchen Fällen findet die Reblaus ebenfalls ideale Bedingungen zur Massenvermehrung. Und bei starkem Befall können selbst benachbarte Reben mit toleranter Unterlage durch Sekundärinfektionen (z. B. Bodenpilze oder Bakterien) oder die Schwächung des Wurzelwerks betroffen sein.

Ein sicherer Nachweis gelingt nur durch das Ausgraben der Pflanze. Wer dabei gelbliche Läuse oder die beschriebenen Wurzelveränderungen entdeckt, sollte die Rebe nicht vorschnell entfernen, sondern den Verdacht umgehend melden. Denn die Bekämpfung beginnt mit dem Erkennen.

Merke: Wurzelsaugende Reblausformen (häufig in Europa): Die hauptsächliche Schadwirkung in europäischen Weinbergen geht von den bodenlebenden Reblausformen aus. Diese saugen mit ihrem kurzen Stechrüssel an den Wurzeln der Rebe. Dabei injizieren sie auch Speichel, der das Wurzelgewebe schädigt und zu Wucherungen, Rissen und schließlich Wurzelsterben führen kann.

Blattsaugende Formen (v. a. auf amerikanischen Wildreben): Auf amerikanischen Rebsorten oder Wildreben gibt es auch blattsaugende Formen. Diese verursachen kleine Blattgallen – also bläschenartige Ausstülpungen an der Blattunterseite. Diese Form tritt aber in Europa deutlich seltener auf und ist weniger bedrohlich als die Wurzelform.

Reblaus vorbeugen: 6 Tipps für gesunde Reben

Am besten bekämpft man die Reblaus, indem man sie gar nicht erst aufkommen lässt. Denn ist der Schädling einmal im Boden, lässt er sich kaum noch kontrollieren. Umso wichtiger ist also die richtige Vorsorge.

- Die wichtigste Maßnahme: Nur veredelte Reben mit reblausresistenter Unterlage pflanzen. Diese Unterlagen stammen von amerikanischen Wildreben, die gegenüber der Reblaus tolerant sind, und bilden das stabile Wurzelsystem für aufgepfropfte europäische Sorten wie Riesling, Chardonnay oder Muskat. So bleibt die Genussqualität erhalten und die Pflanze geschützt. Achte beim Kauf auf kontrolliertes, zertifiziertes Pflanzgut aus dem Fachhandel. Wurzelechte Topfreben oder Reben ohne Herkunftsnachweis solltest du grundsätzlich meiden.

- Ein häufiger Fehler: das Schließen von Pflanzlücken durch sogenannte »Einleger« – also das Niederziehen und Eingraben von Rebenranken zur Wurzelbildung. Diese Methode war früher im Weinbau verbreitet, ist heute jedoch verboten, da so nicht-zertifizierte, wurzelechte Pflanzen entstehen, was die Ausbreitung der Reblaus unkontrollierbar macht.

- Auch bei bestehenden Reben lohnt sich Aufmerksamkeit: Unterlagenausschläge und Edelreiswurzeln, die sich unterhalb der Veredlungsstelle bilden, sollten regelmäßig entfernt werden. Diese unkontrollierten Austriebe können der Reblaus als Eintrittspforte dienen und den Schutz der Unterlage aushebeln.

Bild: Verwilderte Rebe – ein Risiko für deinen Garten: Auch ohne sichtbaren Befall können sie zu Reblaus-Hotspots werden.

- Wird eine Rebe gerodet, ist gründliches Arbeiten entscheidend: Die Wurzel muss vollständig entfernt werden, sonst kann aus verbliebenen Stücken neuer Aufwuchs entstehen – ein ideales Schlupfloch für die Reblaus. Auch gerodete Flächen sollten regelmäßig auf ungewollten Rebenaufwuchs kontrolliert werden.

- Nicht zuletzt: Halte Drieschen, Brachflächen und Kleingartenränder frei von verwilderten Reben. Was harmlos aussieht, kann schnell zur Reblaus-Brutstätte werden. Besonders, wenn sich dort wurzelechte Triebe unbemerkt entwickeln.

- Und ganz wichtig sind regelmäßige Sichtkontrollen. Schau bei deinen Reben immer mal wieder auf die Blattunterseiten. Erkennst du Gallen? Wirken die Pflanzen kräftig? Werden Triebe schwächer oder Blätter auffällig blass, lohnt ein Blick unter die Erde. Denn wie bei so vielen Gartenschädlingen gilt auch hier: Wer früh erkennt, muss weniger bekämpfen.

Gut zu wissen: Auch wenn im Handel – etwa in Supermärkten – manchmal wurzelechte Reben angeboten werden: In Deutschland (mit sehr wenigen Ausnahmen, z. B. für Forschungszwecke) und der Schweiz dürfen nur veredelte, reblausresistente Reben ausgepflanzt werden.

Warum reblausresistente Unterlagen schützen

Was oberirdisch so üppig wächst, verdankt seine Widerstandskraft oft einem unsichtbaren Helfer unter der Erde: der Unterlage. Sie bildet das Wurzelsystem der Rebe und entscheidet maßgeblich darüber, ob die Pflanze der Reblaus standhält oder nicht.

Bild: Ohne Veredelung wehrlos: Europäische Edelreben wie der 'Riesling' sind der Reblaus schutzlos ausgeliefert.

Veredelte Reben vereinen zwei Pflanzen in einer: oben die gewünschte Sorte – etwa eine aromatische Muskatrebe –, unten eine wurzelbildende Unterlage, die von reblaustoleranten Wildarten abstammt. Diese amerikanischen Rebenarten sind durch natürliche Selektion an den Schädling angepasst: Ihre Wurzeln vernarben nach dem Saugvorgang schnell, wodurch die Reblaus sich dort nicht dauerhaft etablieren kann.

Bild: Amerikanische Wildreben wirken unscheinbar, doch ihre Wurzeln schützen Millionen Rebstöcke weltweit.

Was oft übersehen wird: Die Wahl der Unterlage hat nicht nur mit Reblausresistenz zu tun, sondern beeinflusst auch den Wuchs, die Nährstoffaufnahme und die Anpassungsfähigkeit an Standortbedingungen. Eine Unterlage ist also weit mehr als nur »Reblausschutz«. Sie ist die stille Grundlage für vitale, langlebige Reben.

Was eine gute Unterlage ausmacht

- Reblausresistenz: Muss gegenüber der Reblaus tolerant sein. Die Wurzeln dürfen befallen werden, ohne geschädigt zu werden.

- Standortverträglichkeit: Je nach Bodenart, Kalkgehalt und Feuchtigkeit braucht es passende Unterlagensorten (z. B. für sandige oder kalkhaltige Böden).

- Wuchskraft-Regulierung: Unterlagen beeinflussen das Wachstum der Rebe – ideal zur Anpassung an Platzverhältnisse im Garten oder am Spalier.

- Anpassungsfähigkeit: Gute Unterlagen kommen mit Trockenperioden, Staunässe oder Nährstoffschwankungen besser zurecht.

- Zertifizierte Herkunft: Nur geprüfte, veredelte Reben aus dem Fachhandel kaufen – die Unterlage sollte auf dem Etikett ausgewiesen sein (z. B. 5BB, SO4, Binova).

Reblaus bekämpfen: Was tun bei einem Befall?

Einmal aufgetreten, ist die Reblaus kaum noch direkt zu bekämpfen. Weder im Weinberg noch im Hausgarten stehen wirksame chemische (wollen wir eh nicht in unserem Garten...) oder biologische Mittel zur Verfügung. Umso wichtiger ist es, bei ersten Anzeichen oder einem begründeten Verdacht schnell und korrekt zu handeln.

Die Reblaus gehört unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu den meldepflichtigen Quarantäneschädlingen. Das bedeutet: Sobald du Gallen an den Blattunterseiten oder verdächtige Wurzelveränderungen feststellst, musst du den Fund unverzüglich dem zuständigen Pflanzenschutzdienst melden – auch als Hobbygärtnerin oder Hobbygärtner. Eine Meldepflicht besteht bereits beim Verdacht auf Befall. Denn eine frühzeitige Meldung schützt nicht nur deine Pflanzen, sondern auch die deines Nachbarn – und dessen Nachbarn… und deren Nachbarn… du verstehst schon. Wichtig sind dabei möglichst genaue Angaben zum Standort der betroffenen Rebe und – wenn möglich – Fotoaufnahmen oder eine Probe.

Bild: Wurzelechte Reben sind in vielen Regionen verboten und das aus gutem Grund: Sie bieten der Reblaus ideale Bedingungen zur Massenvermehrung.

Wichtig zu wissen: Eigenmächtiges Handeln – etwa das Entfernen und Entsorgen befallener Rebstöcke über den Grünabfall – kann zur weiteren Verbreitung der Reblaus führen. In vielen Weinbauländern, unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz, unterliegt die Reblaus der Meldepflicht und gilt als geregelter Quarantäneschädling. Befallene Pflanzen dürfen nicht ohne behördliche Anweisung vernichtet, transportiert oder anderweitig behandelt werden.

Was passiert nach der Meldung?

Der Verdacht ist gemeldet. Und jetzt? Keine Sorge, wer meldet, muss keine Angst vor Bürokratie-Chaos haben. Die Behörde hilft dir dabei, schnell und sinnvoll zu handeln. Aber der Fall wird ernst genommen. Zu Recht, denn die Reblaus zählt unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu den meldepflichtigen Quarantäneschädlingen.

Nach Eingang der Meldung prüft die zuständige Pflanzenschutzbehörde – in der Regel das Landwirtschaftsamt, ein zuständiger Pflanzenschutzdienst oder die zuständige Fachstelle im Bundesland. Oft erfolgt ein Ortstermin: Fachleute begutachten die betroffene Rebe, nehmen bei Bedarf Proben (z. B. Wurzeln oder Gallenblätter) und lassen diese im Labor untersuchen. Wichtig: Ein Verdacht reicht aus, damit Maßnahmen eingeleitet werden. Denn je früher ein Befall erkannt wird, desto besser lässt sich eine Ausbreitung verhindern.

Wird die Reblaus nachgewiesen, informieren die Behörden die Eigentümer schriftlich über die vorgefundene Situation. Anschließend fordern sie zur Beseitigung des Befalls auf; mit konkreten Fristen und klaren Vorgaben. Dabei gelten je nach Region die landesspezifischen Pflanzenschutzverordnungen und Weinbaugesetze.

Typische Maßnahmen sind zum Beispiel:

- Entfernung aller Reben auf brachliegenden oder verwilderten Flächen (»Drieschen«) – inklusive Wurzeln bis zum Ansatz.

- Beseitigung von Reben, die in Hecken oder Kleinstrukturen eingewachsen sind, auch unabhängig vom konkreten Nachweis eines Befalls. Die Entfernung soll möglichst selektiv und naturschonend erfolgen – mit Einbezug der Naturschutzbehörde, sofern erforderlich.

- Rückbau von wurzelechten Reben (Schleifreben), die als besonders anfällig gelten und ein hohes Risiko für die Ausbreitung darstellen.

Sieh es so: Die Behörden handeln nicht strafend, sondern mit dem Ziel, Reben gesund zu erhalten und die Reblaus langfristig einzudämmen. Die Meldung ist also kein bürokratisches Hindernis, sondern aktiver Pflanzenschutz.

Tipp: So dokumentierst du einen Reblaus-Verdacht richtig

- Fotoaufnahmen machen: Halte verdächtige Symptome mit detailreichen, möglichst scharfen Fotos fest – idealerweise mit einer Makrofunktion oder Lupe. Fotografiere sowohl das Schadbild an Blättern und Wurzeln als auch die gesamte Pflanze.

- Standort genau angeben: Notiere den Standort möglichst präzise (Adresse, Lage im Garten, ggf. GPS-Koordinaten). So kann die Fachstelle schneller reagieren.

- Proben sachgerecht verpacken: Wenn du eine Probe einsenden möchtest, wickel die betroffenen Pflanzenteile in Küchenpapier und lege sie in einen Papierumschlag – nicht in einen luftdichten Plastikbeutel, damit kein Schimmel entsteht.

Übrigens: Nach einem bestätigten Reblausbefall kann die zuständige Behörde eine Wartezeit für die Wiederbepflanzung der Fläche festlegen. In Deutschland beträgt diese in der Regel bis zu fünf Jahre, in der Schweiz meist drei bis fünf Jahre. Diese Sperrfrist soll sicherstellen, dass keine Reblauspopulation im Boden überdauert. Vor einer Neupflanzung sollte daher stets Rücksprache mit der zuständigen Pflanzenschutzbehörde gehalten werden.

Verwechslungsgefahr: Reblaus oder doch etwas anderes?

Aber Vorsicht: Nicht jedes Schadbild bedeutet gleich Reblaus! Viele andere Ursachen können ähnliche Symptome hervorrufen. Nicht jede Verdickung am Blatt und nicht jeder kümmernde Rebstock sind gleich ein Indiz. Tatsächlich gibt es eine Reihe von anderen Schädlingen und Ursachen, deren Symptome ähnlich aussehen und die für Verwirrung sorgen können.

Typische Verwechslungskandidaten auf den Blättern sind etwa Gallmilben (Pockenmilben) oder andere gallbildende Insekten, die ebenfalls warzenartige Strukturen verursachen. Sie treten besonders gern auf Weinreben oder Linden auf und bilden oft feine Filzhaare oder Verfärbungen auf der Blattoberseite – anders als die tiefsitzenden, runden Gallen der Reblaus, die sich vor allem auf der Blattunterseite zeigen.

Auch Blattläuse anderer Arten können bei Massenbefall zu Blattverkrüppelungen, Wuchsdeformationen oder klebrigen Belägen führen. Diese Arten besitzen – im Gegensatz zur Reblaus – zwei charakteristische Siphonen (»Röhrchen«) am Hinterleib, die bei größeren Arten unter der Lupe gut sichtbar sind. Blattläuse sitzen meist in Kolonien offen auf Triebspitzen oder Blattunterseiten.

Bild: Nicht jede Galle ist gleich eine Reblaus: Auch Gallmilben, Nematoden oder Umweltstress können ähnliche Symptome hervorrufen – genaues Hinsehen lohnt sich. Hier im Bild ein früher Befall an Pockenmilben, kurz nach dem Austrieb.

Noch schwieriger ist die Unterscheidung bei Wurzelschäden. Nematoden (Fadenwürmer) etwa verursachen ebenfalls knötchenartige Verdickungen an den Wurzeln, die auf den ersten Blick an Reblausnester erinnern. Doch Nematoden befallen meist gleichmäßig viele Wurzeln, während Reblausbefall oft an vereinzelten, stärker betroffenen Stellen auftritt. Bei Nematodenbefall ist die Wurzelstruktur meist gleichmäßig »perlenartig« verdickt, bei Reblaus gibt es meist ausgeprägte Einzelstellen.

Und schließlich gibt es auch abiotische Ursachen, also keine Schädlinge, sondern Umweltfaktoren: Staunässe, Trockenstress oder Nährstoffmangel können zu Kümmerwuchs führen. Ganz ohne tierische Mitverursacher.

Safety first: Wer unsicher ist, sollte sich nicht auf die bloße Optik verlassen. Eine genaue Untersuchung, im Idealfall durch eine Fachstelle, bringt Sicherheit. Denn: Nicht alles, was nach Reblaus aussieht, ist auch eine.

Stellungnahme von Markus Kobelt zum Thema

Wir verkaufen ausschliesslich veredelte und damit Reblaus-resistente Rebenpflanzen! Wir sehen jedoch in Gartencentern und vor allem bei grossen Baumärkten und Ketten immer mehr wurzelechte Weinreben, die hochanfällig für Reblaus sind. Ob das jetzt in den Weinbau-Regionen Europas verboten ist oder nicht, ist unerheblich – Verbote werden offensichtlich nicht mehr durchgesetzt. Es ist schlichtweg verantwortungslos, wurzelechte reblausanfällige Rebenpflanzen zu verkaufen und zu pflanzen, weil sich so früher oder später wieder Reblauspopulationen aufbauen können.

Wir verkaufen europäische Reben und auch pilzresistente Reben nur auf Unterlagen, um so mitzuhelfen, ein Wiederaufkommen der Reblaus zu verhindern.

In unsere Züchtungsabteilung überlegen wir uns aktuell, ob wir nicht in die Züchtung resistenter amerikanischer Weinrebenarten, vor allem Vits rotundifolia, einsteigen wollen. Damit wären die meisten Pilzprobleme und auch das Reblausproblem der europäsichen Rebsorten und auch der Hybriden (Piwi-Sorten) gelöst.

Lubera Originale sind exklusive Lubera® Sorten, die von Lubera entweder gezüchtet oder erstmals auf den Markt gebracht worden sind.

Wer Lubera Originale kauft, bekommt die doppelten Tells®-Äpfel (=Rabatte für die nächste Bestellung) gutgeschrieben.

Lubera Originale sind exklusive Lubera® Sorten, die von Lubera entweder gezüchtet oder erstmals auf den Markt gebracht worden sind.

Wer Lubera Originale kauft, bekommt die doppelten Tells®-Äpfel (=Rabatte für die nächste Bestellung) gutgeschrieben.

Beim Kauf dieser von Lubera gezüchteten Lubera Original-Pflanze erhalten Sie die doppelten Tells gutgeschrieben.

Tells® werden grundsätzlich aufgrund des fakturierten Nettobetrags berechnet (1 Tells für volle 25 Euro/sFr).

Bei doppelten Tells wird am Schluss nochmals der Wert der Tells-Originale dazugerechnet und die neue Summe für die Berechnung der Tells benutzt.

Beim Kauf dieser von Lubera gezüchteten Lubera Original-Pflanze erhalten Sie die doppelten Tells gutgeschrieben.

Tells® werden grundsätzlich aufgrund des fakturierten Nettobetrags berechnet (1 Tells für volle 25 Euro/sFr).

Bei doppelten Tells wird am Schluss nochmals der Wert der Tells-Originale dazugerechnet und die neue Summe für die Berechnung der Tells benutzt.