Beim Thema Gemüsesamen tauchen sehr schnell unendlich viele Fragen auf: Wie genau werden Gemüsesorten mit Samen vermehrt? Und wie kommen diese Samen überhaupt zustande. Warum um Gottes willen sind die aus den Samen gewachsenen Pflanzen so einheitlich? Was für Saatguttypen gibt es und wie kann jeder sein eigenes Saatgut gewinnen oder sogar eine eigene Sorte kreieren. Fragen über Fragen, die hier beantwortet werden! Im Lubera-Shop kannst du aus einem riesigen Sortiment deine gewünschten Samen kaufen und dir für die nächste Saison sichern. In unserem Sortiment kannst du zudem unser eigenes Lubera-Saatgut bestellen.

Beim Thema Gemüsesamen tauchen sehr schnell unendlich viele Fragen auf: Wie genau werden Gemüsesorten mit Samen vermehrt? Und wie kommen diese Samen überhaupt zustande. Warum um Gottes willen sind die aus den Samen gewachsenen Pflanzen so einheitlich? Was für Saatguttypen gibt es und wie kann jeder sein eigenes Saatgut gewinnen oder sogar eine eigene Sorte kreieren. Fragen über Fragen, die hier beantwortet werden! Im Lubera-Shop kannst du aus einem riesigen Sortiment deine gewünschten Samen kaufen und dir für die nächste Saison sichern. In unserem Sortiment kannst du zudem unser eigenes Lubera-Saatgut bestellen.

Inhaltsverzeichnis

- Gemüsesamen – fast alles beginnt mit dem Samen

- Domestikation – wie der Mensch den Samen zähmt

- Samenfeste Sorten vs. F1 Hybriden

- Selber Gemüsesamen säen oder Setzlinge kaufen

- Selber aussäen – wie geht denn das?

- Selbst ist der Gärtner: Selber Gemüsesamen gewinnen

- Neue Landrassen: Züchten Sie ihre eigene Landrasse

- Unsere Gemüsesamen im Gartenshop

- Lubera-Samen

- Minigemüse für Balkon und Terrasse

- Gemüsevielfalt/ Raritäten

- Wurzel- und Knollengemüse

Gemüsesamen – fast alles beginnt mit dem Samen

Grundsätzlich kann man Pflanzen entweder generativ oder vegetativ vermehren. Was bedeutet das? Generative Vermehrung ist ganz einfach wie beim Menschen: Die Pflanze hat Sex und macht Babys. Bei Pflanzen nennt man den Sex dann Bestäubung einer Blüte und die Babys sind die Samen. Vegetative Vermehrung ist schon viel verrückter. Wenn das bei uns Menschen funktionieren würde, dann würden wir uns einen Arm abschneiden und daraus würde ein neuer Zwilling entstehen. Glücklicherweise ist dieses Horrorszenario bei Menschen nicht möglich, aber bei Pflanzen ist es die Norm. Diese abgeschnittenen Arme nennt man dann je nachdem aus was sie bestehen: Stecklinge, Schnittlinge, Steckhölzer, Kindel oder Ableger.

Und wie werden nun Gemüse vermehrt? Gönnen wir ihnen etwas Sex oder multiplizieren wir sie durch Amputation? Ewiges Gemüse® und auch einige Kräuter werden vegetativ vermehrt – vor allem über Stecklinge. Man nimmt also einen Triebteil der zu vermehrenden Sorte und macht daraus wieder eine vollständige Pflanze, indem der Steckling bewurzelt wird und dann selbständig als neue Pflanze weiterwachsen kann. Einige Pflanzen, z.B. die Rhabarber und auch den Meerkohl kann man ebenfalls vegetativ vermehren, indem man sozusagen den umgekehrten Weg wählt. Hier werden die Wurzeln oder einzelne Rhizomteile abgetrennt und geteilt, die sich dann mit dem Austrieb wieder zu vollständigen, neuen und identischen Pflanzen vervollständigen. Selbstverständlich sind dann die vermehrten Tochterpflanzen mit der Mutterpflanze identisch.

Das Fruchtgemüse hingegen und die aktuell behandelte Gruppe an einjährigem grünem Gemüse (Salate, Bohnen, Kohl, etcpp) werden meistens über Gemüsesamen vermehrt. Aber wie können dann diese Samen mit der Mutterpflanze identisch oder mindestens sehr ähnlich sein? Genauso wie es – von Zwillingen abgesehen – nur sehr selten sehr ähnliche und nie identische menschliche Geschwister gibt, so ist ja auch beim Gemüse zunächst einmal zu erwarten, dass jedes Samenkorn zu einer neuen und unterschiedlichen Pflanze mit separaten Eigenschaften führt… Oder etwa nicht?

Domestikation – wie der Mensch den Samen zähmt

Man stelle sich dieses Chaos im Garten vor: jeder Samen würde zu einer neuen und unterschiedlichen Sorte führen, eine Pflanze würde früh erntebereit sein, die andere gar nie, ein Salat wäre ungeniessbar bitter und der andere würde keinen erntbaren Kopf bilden. Ganz offensichtlich ist es ja nicht so, Sorten sind auch beim Gemüse ziemlich einheitlich… Diesem Resultat, das ja den menschlichen gezielten Anbau im Garten und auf dem Feld erst ermöglicht, liegt jetzt keine neuzeitliche technische Erfindung zugrunde, sondern sie ist das Resultat der Domestikation, der Zähmung der Pflanzen und Samen. Die Domestikation von Nutzpflanzen geht teilweise mehrere Hundert bis mehrere Tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung zurück – aber sie kann auch immer wieder neu geschehen, wenn der Mensch die Pflanze seinen aktuellen Bedürfnissen und Wünschen anpasst.

Dabei ist Domestikation ganz praktisch, sie ist keine Wissenschaft und auch keine wissenschaftliche Kunst wie das Züchten, sondern ganz einfach gelebte Praxis im Umgang mit Nutzpflanzen. Der Mensch wählt ganz einfach die Gemüsesamen derjenigen Pflanzen für die Weitervermehrung aus, die ihm am besten gefallen. Wenn das Jahr für Jahr und über Generationen betrieben wird, so werden sich die Pflanzen immer ähnlicher, da durch die menschliche Auswahl immer wieder und immer mehr bestimmte Eigenschaften bevorzugt werden. Am Ende steht dann so etwas wie eine Landsorte, die den lokalen Bedürfnissen der Anbauer sehr gut angepasst ist und auch relativ einheitlich wächst.

Die meisten Nutzpflanzen, wie auch die Mehrheit der Pflanzen, sind selbstunfruchtbar, die können also vom eigenen Pollen nicht befruchtet werden. Damit wird die Diversität und die Überlebensfähigkeit von Pflanzen gestärkt. Umgekehrt gibt es zwar selten, aber in langen Zeiträumen doch signifikant häufig spontane Pflanzenänderungen, sogenannte Mutationen, die die genetische Sperre zur Selbstbefruchtung ausschalten. Solche Pflanzen haben zwar evolutionär einen Nachteil, weil sie längerfristig zu wenig divers sind und auf unvorhergesehen Ereignisse oder Naturveränderungen keine Antwort wissen. Aber umgekehrt haben sie im Auge des domestizierenden Menschen auch einen eindeutigen Vorteil, weil sie meist auch fruchtbarer als ihre selbstunfruchtbaren Verwandten sind. Der befruchtende Pollen ist einfach viel näher bei den weiblichen Blütenorganen, im besten Falle direkt in der gleichen Blüte… Da geht der Pflanzensex halt schon viel einfacher…

Und jetzt denken wir die beiden Tendenzen zusammen: Der Mensch wählt laufend und immer wieder die besten Pflanzen als Samenträger aus – und dabei bevorzugt er unter anderem auch selbstfruchtbare Pflanzenvarianten. Solche und ähnliche Prozesse in der Domestikation beschleunigen und unterstützen sich gegenseitig – und führen dazu, dass die Einheitlichkeit einer angebauten Pflanzenpopulation immer mehr zunimmt…

Samenfeste Sorten vs. F1 Hybriden

Damit sind wir schon beim modernen Saatgut angekommen, das wir im Garten und auch in der Landwirtschaft benutzen. Hier unterscheiden wir samenfeste Sorten und F1 Hybriden.

Samenfeste Sorten sind die direkte Verlängerung der bei der Domestikation beschriebenen Vorgänge. Etwas drastisch ausgedrückt könnte man auch sagen, dass hier übler Inzest betrieben wird… Jetzt kreuzt der Züchter nämlich eine Pflanze systematisch so lange immer wieder mit sich selber, bis sie immer identischere Gemüsesamen und Nachkommen produziert. Dabei werden sogenannte Inzuchtlinien ausgewählt: In jeder Samengeneration wählt man die besten Pflanzen aus, von denen man wieder Samen nimmt; diese Sortenlinien werden separat ausgesät und kultiviert. Jedes Jahr werden dann von den besten Linien wieder die besten Einzelpflanzen und Samenträger ausgewählt. So kann sichergestellt werden, dass die Vereinheitlichung schneller vonstattengeht. In der Regel ist eine samenvermehrte Gemüsesorten nach 8 bis 9 Generationen stabil, schon nach 6 Generationen sind keine grossen Abweichungen mehr zu erwarten.

F1 Hybriden sind eine noch neuere Erfindung, entdeckt wurde der mit ihnen zusammenhängende Heterosiseffekt übrigens bei Zierpflanzen. F1 Hybriden sind ihrerseits wieder nichts anderes als die Verlängerung von samenfesten Sorten, die letztlich das Resultat eine bewussten und x-mal wiederholten Inzucht darstellen. Wenn man nun zwei solche Inzuchtlinien miteinander kreuzt (also F1 Hybriden herstellt), so erhält man Nachkommen, die bei aller Unterschiedlichkeit der Elternsorten extrem einheitlich sind. Darüber hinaus sind diese häufig bei verschiedenen wichtigen Eigenschaften wie Ertrag, Fruchtgrösse, Wachstum als deutlich besser als die verwendeten Elternsorten. Diesen Vorwärtssprung nennt man den Heterosiseffekt. Dabei ist bis heute nicht ganz geklärt, worauf dieser Boost zurückzuführen sein könnte: Der erste Effekt besteht sicher darin, dass durch die Verbindung zweier separater und möglichst unterschiedlicher Inzuchtlinien der Inzuchteffekt überwunden wird (gegen den der Züchter natürlich auch in den Inzuchtlinien ankämpfen, indem er sehr hart selektioniert). In gewisser Weise freuen sich die Pflanzen ganz einfach, nach vielen Inzest-Generationen endlich wieder „neues Blut“ zu bekommen.

Und der zweite konkretere Effekt besteht darin, dass sich auch bei noch so guter Selektion in der Inzuchtlinienzüchtung negative Gene verdoppeln, die normalerweise rezessiv (nicht sichtbar) sind und sich nicht ausdrücken können (sie sind nur auf einem von zwei Chromosomen vorhanden). Homozygot, also auf beiden Chromosomensträngen vorhanden Gene zeigen sie aber plötzlich Wirkung... Diese Effekte sind übrigens auch bei Menschen bekannt. Ein bekanntes Beispiel ist die Bluterkrankheit, welche in vielen europäischen Königshäusern auftrat. Der Grund war auch hier: Über Generationen wurde nur unter sich geheiratet. Somit kamen viele Erbkrankheiten auf, welche auf solche rezessive Gene zurückzuführen sind. Diese durch die Inzucht aggregierten ‚negativen Gene‘ werden also in der F1 Hybride wieder ausgeschaltet, indem sie von dominanten Eigenschaften überschrieben werden.

Der grosse praktische Unterschied im Gebrauch und in der Wiederverwendung von samenfesten Sorten und F1 Hybriden besteht darin, dass das Saatgut einer samenfesten Sorten definitionsgemäss auch selber geerntet und ausgesät werden kann.

Sät man aber das Saatgut einer F1 Hybridpflanze aus, spaltet sich die vorher so einheitliche Sorte wieder auf, so dass dann doch mit recht unterschiedlichen Pflanzen gerechnet werden muss. Sowohl der Heterosiseffekt als auch die Aufspaltung und partielle Degeneration von Saatgut aus F1 Hybriden sind umso grösser, wenn die Pflanzenart tendenziell selbstunfruchtbar ist und wenn die Herkunft der Inzuchtlinien sehr unterschiedlich und divers ist.

Da aber F1 Hybriden dem Züchter eine gewisse Sicherheit bieten, dass die Anbauer (vor allem die professionellen Anbauer) sie nicht weiter vermehren (weil sie eben aufspalten), werden die Vorteile des F1 Saatguts eher übertrieben als untertrieben. Dasselbe gilt für die Wiederverwendung von Samen von F1 Hybriden, die häufig gar nicht so schlecht wachsen…und teilweise interessante Eigenschaften mitbringen.

Häufig wird dem F1 Hybridsaatgut vorgeworfen, dass die Gemüsesamen der nächsten Generation tendenziell nicht für den Weiteranbau eingesetzt werden können. Damit werde auch die Monopolstellung von grossen Züchterfirmen gestärkt. Dies trifft teilweise zu, allerding ist es kein zureichender Grund, die F1 Hybriden grundsätzlich zu verteufeln.

Allerdings setzt auch Lubera in der Züchtung vor allem auf Samenfeste Sorten, da der Aufwand der F1 Hybridzüchtung doch sehr gross ist und dadurch insgesamt die Diversität und Vielseitigkeit der Züchtung gefährdet wäre.

Selber Gemüsesamen säen oder Setzlinge kaufen

Nach diesem Exkurs zu den Züchtungsmethoden von Lubera kommen wir zurück zum Garten. Jedes Jahr wieder (ausser bei den langlebigen ewigen Gemüsesorten) stehen wir im Garten vor der Frage, ob man die Jungpflanzen fürs Gemüsebeet als fertige Setzlinge einkauft oder selber anzieht. Die Argumente für das eine und das andere können beliebig gegeneinander aufgewogen werden. Aber vielleicht helfen ein paar grundsätzliche Überlegungen bei der Entscheidung:

- Habe ich Lust und Zeit, schon 2 Monate vor der Kultur im Garten mit der Sämlingsanzucht zu beginnen?

- Verfüge ich über die dazu notwendige Infrastruktur (Jungpflanzenerde, spezielle Trays und Gefässe, allenfalls ein beheiztes Gewächshaus), um Gemüse (vor allem Fruchtgemüse) anzuziehen

- Habe ich vor Ort oder online Zugang zu Jungpflanzen, Gemüsesetzlingen? Und sind dann, wenn ich sie brauche, die richtigen Sorten und Gemüsearten schon wieder ausverkauft?

- Grundsätzlich macht es Sinn, Gemüsearten selber anzuziehen, die während der Vegetationsperiode immer wieder in Sätzen angepflanzt werden (denn es ist unwahrscheinlich, dass man sie gerade im richtigen Moment im Gartencenter oder Baumarkt findet)

- Gemüsesorten, die man direkt am Endstandort im Garten säen kann (und nach dem Keimen allenfalls noch etwas vereinzelt) können auch leicht selber ausgesät werden.

- Bei den relativ hochwertigen, aber auch teuren Fruchtgemüsepflanzen halten sich die Argumente die Waage: Einerseits braucht es dazu einen hellen warmen Raum und Zeit, andererseits macht die interessante Anzucht für Gemüsefreaks durchaus Sinn.

In der Tabelle im nächsten Abschnitt zeigen wir für die wichtigsten Gemüsearten, ob sie sich für die Direktsaat eigenen (kann man leicht selber machen) oder ob sie vorgezogen werden müssen.

Selber aussäen – wie geht denn das?

Die besten Bedingungen für die Aussaat sind natürlich von Gemüseart zu Gemüseart unterschiedlich und man kann sie meist schon auf den Saatgutpackungen nachlesen. Dennoch gibt es ein paar Grundsätze und Unterscheidungen, die man bedenken soll und die man auch kennen muss.

- Dunkelkeimer, Lichtkeimer: Es gibt Gemüsesamen, die besser ganz oben im Saatbeet, mit voller Lichtexposition keimen, andere wiederum starten viel besser, wenn sie tiefer in der Erde stecken, Feuchtigkeit aufnehmen können und dann die Distanz zum Licht mit Leichtigkeit überwinden. Grundsätzlich kann man sagen, dass kleinere Samen eher Lichtkeimer sind, während grössere Samen Dunkelkeimer sind.

- Keimtemperatur/Vorkulturtemperatur/Auspflanztemperatur: Bei allen Gemüsen, vor allem bei solchen, die aus südlicheren Gefilden stammen, gibt es eine ideale Keimtemperatur, dann einen ideale Temperaturführung für die Vorkultur und es gibt eine ideale Temperatur für das Auspflanzen.

- Schliesslich kann auch die Art und Struktur der Saat- und Anzuchtsprozesse unterschieden werden: Wird eine Gemüseart zuerst in einer Saatschale ausgesät und muss dann pikiert werden, oder ist eine Einzelkornsaat direkt ins Jungpflanzengefäss möglich oder kann man sogar direkt an den Endstandort im Garten säen?

In der folgenden Tabelle versuchen wir diese Basisinformation für die wichtigsten Gemüsearten im Überblick zu zeigen:

| Gemüsesorte | Vorzucht | Pflanzung | Direktsaat | Ernte | Keimtemperatur |

| Artischocke | Feb./März | Mai | Mai | Juli | 20°C - 25°C |

| Aubergine | März/April | Mai-Juni | - | August | 22°C - 26°C |

| Blumenkohl | März-Mai | April-Juni | - | Juli-Sep. | 15°C – 20°C |

| Brokkoli | März-Juli | Mai-Aug. | - | Juli-Sep. | 15°C – 20°C |

| Buschbohnen | - | - | Mai-Juli | Juli-Sep. | 12°C – 25°C |

| Dicke Bohnen | - | - | Feb.-April | Juni-Juli | 5°C – 18°C |

| Erbsen | - | - | März-Juni | Juni-Sep. | 10°C – 20°C |

| Grünkohl | Mai-Juni | Juni-Aug. | - | Okt. | 15°C – 20°C |

| Karotten | - | - | März-Juli | Juni-Okt. | 5°C – 28°C |

| Kartoffeln | - | April-Mai | - | Juni-Sep. | 10°C – 15°C |

| Kohlrabi | März-Juni | April-Juli | - | Juli-Okt. | 15°C – 20°C |

| Kürbis | April | Mai | Mai | August | 20°C – 30°C |

| Mangold | - | - | April-Mai | Juli-Aug. | 15°C – 25°C |

| Paprika | März/April | Mai-Juni | - | Jul./Aug. | 25°C – 28°C |

| Radieschen | - | - | Feb.-Aug. | April-Sept. | 12°C – 18°C |

| Rote Bete | - | - | März-Juli | Juni-Nov. | 8°C – 20°C |

| Salat | - | - | März-Sept. | April-Nov. | 15°C – 20°C |

| Sellerie | März/April | Mai | - | Sept.-Nov. | 18°C – 25°C |

| Tomaten | März/April | Mai-Juni | - | Aug.-Okt. | 20°C – 24°C |

| Zwiebeln | - | März/April | März | Juni-Okt. | 10°C – 20°C |

Tabelle 1: die wichtigsten Lichtkeimer im Gemüsegarten

| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name |

| Ocimum basilicum | Basilikum |

| Satureja sp. | Bohnenkraut |

| Anethum graveolens | Dill |

| Coriandrum sativum | Koriander |

| Thymus vulgaris | Thymian |

| Fragaria sp. | Erdbeere |

| Artemisia dracunculus | Estragon |

| Lepidum sativum | Kresse |

| Daucus carota | Karotte |

| Lactuca sativa | Kopfsalat |

| Carum carvi | Kümmel |

| Origanum majorana | Majoran |

| Origanum vulgare | Oregano |

| Salvia sp. | Salbei |

| Apium sp. | Sellerie |

| Solanum lycopersicum | Tomate |

| Melissa officinalis | Zitronenmelisse |

Tabelle 2: Wissenschaftliche und Deutsche Namen

Selbst ist der Gärtner: Selber Gemüsesamen gewinnen

Selbstversorgung hat einen eigenen Reiz. Da gehört natürlich auch die eigene Samengewinnung dazu, die die Unabhängigkeit und Autarkie noch steigert. Ich produziere nicht nur mein eigenes Gemüse und säe es sogar selber aus, ich gewinne auch meine eigenen Gemüsesamen. Und die Spannung steigt: Wie entwickeln sich die fertig produzierten Pflanzen aus eigenem Saatgut, werde ich wieder den gleichen Ertrag erzielen oder sogar mehr als vom gekauften Samen oder mit fremden Jungpflanzen ernten können?

Wie schon oben erwähnt macht die Samengewinnung vor allem bei samenfesten Gemüsesorten Sinn, bei F1 Hybriden muss man mit Überraschungen und Abweichungen rechnen. Aber auch bei den samenfesten Sorten muss bedacht werden, ob sie ausschliesslich oder fast ausschliesslich selbstfruchtbar sind, oder ob sie auskreuzen. Die Tendenz für das eine oder das andere wird meist dadurch verursacht, dass bei selbstfruchtbaren Sorten die weiblichen Organe Stempel und Narbe sehr lange von den männlichen Staubfäden und Staubbeuteln eingedeckt sind, so dass sie längst schon selbstbefruchtet sind, wenn die Blüte wirklich reif und offen ist (gutes Beispiel: Tomate). Bei auskreuzenden Gemüsearten muss man entweder dafür sorgen, dass man im eigenen Garten nur eine bestimmte Sorte der gewünschten Gemüseart anbaut (dann kann sie sich nur selber befruchten) oder dass man die ganze Pflanze während der Blüte mit einem Vlies oder einem sehr feinen Netz isoliert, so dass keine Bestäubungsinsekten fliegen können.

In der untenstehenden Tabelle unterscheiden wir Gemüsesorten die ausschliesslich selbstfruchtbar sind (95-100 %) und Gemüsearten die stark oder sehr stark auskreuzen.

| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Selbstfruchtbar? | Auskreuzen? | Zweijährige |

| Vicia faba | Dicke Bohne | Ja | Wenig | |

| Phaseolus coccineus | Feuerbohne | Ja | Stark | |

| Zea mays | Mais | Ja | Sehr stark | |

| Cucumis sativus | Gurke | Ja | Stark | |

| Cucumis melo | Melone | Ja | Stark | |

| Spinacia oleracea | Spinat | Nein | Sehr stark | |

| Cucurbita pepo | Zucchini, Zierkürbis, Spaghettikürbis, etc | Ja | Sehr stark | |

| Cucurbita maxima | Hokkaidokürbis, Riesenkürbis, etc. | Ja | Sehr stark | |

| Asparagus officinalis | Spargel | Nein | Sehr stark | |

| Brassica oleracea | Kohl, Brokkoli, Blumenkohl, Kohlrabi, Rosenkohl,… | Nein | Sehr stark | Ja meistens |

| Solanum melongena | Aubergine | Ja | Kaum | |

| Capsicum annuum | Paprika, Chili | Ja | Kaum | |

| Raphanus sativus | Radieschen und Rettich | Nein | Sehr stark | |

| Solanum lycopersicum | Tomate | Ja | Nein | |

| Beta vulgaris | Rote Bete | Nein | Sehr stark | Ja |

| Daucus carota | Karotte | Ja | Sehr stark | Ja |

| Allium cepa | Zwiebel | Ja | Sehr stark | Ja |

| Pastinaca sativa | Pastinake | Ja | Wenig | |

| Phaseolus vulgaris | Gartenbohne | Ja | Kaum | |

| Lactuca sativa | Salat | Ja | Kaum | |

| Pisum sativum | Erbse | Ja | Nein |

Tabelle 3: Gemüsearten, die ausschliesslich oder fast ausschliesslich selbstfruchtbar sind, Arten die stark und die sehr stark auskreuzen, wenn andere Sorten der gleichen Art oder allenfalls einer Unterart im Garten präsent sind.

Neue Landrassen: Züchten Sie ihre eigene Landrasse

Züchten ist eigentlich ganz einfach. Man muss es nur tun. Für den Garten gibt es eine ganz einfache Methode, wie man sich seine eigene ideale Sorte und den idealen Sortenmix heranziehen kann. Natürlich kann man dann die Gemüsesamen auch mit anderen teilen…

- Produzieren Sie diverses, uneinheitliches Saatgut. Wählen Sie entweder eine Gemüseart, die stark bis sehr stark auskreuzt und bauen Sie verschiedene möglichst unterschiedliche Sorten dieser Art an. Alternativ bauen Sie eine F1 Hybridsorte an, die in der nachfolgenden Saatgutproduktion aufspalten wird.

- Säen Sie die Gemüsesamen aus und beobachten Sie die daraus entstehenden Pflanzen

- Markieren Sie in den verschiedenen Phasen der Kultur die besten Einzelpflanzen (ERTRAG, Wuchsstärke, Habitus, Gesundheit, Erntezeit etc.) mit Etiketten. Am Schluss ernten Sie das Saatgut von den Einzelpflanzen, die mit den meisten Etiketten behängt sind

- Wiederholen Sie diesen Vorgang über einige Jahre, Ihre Gemüse-Gartenrasse entwickelt sich immer mehr gemäss ihren Bedürfnissen.

- Ihre Gartenrasse soll nie ganz einheitlich werden, das ist auch nicht erwünscht. Eine gewisse Rest-Diversität macht den Sortenmix, den eine Gartenrasse darstellt, flexibler, weniger angreifbar für Schädlinge und Pilzkrankheiten.

- Etwa ab dem 4. bis 5. Jahr macht es Sinn, ganz bewusst die Diversität zu erhalten oder sogar wieder anzureichern. Dazu nehmen Sie eine neue, interessante F1 Hybride dazu und mischen ihr Saatgut in den Mix. Bei auskreuzenden Gemüsesorten reicht es, alle paar Jahr eine neue Sorte in die Gruppe reinzunehmen.

Wir werden übrigens versuchsweise in den nächsten Jahren auch Diversitätssaatgut bei Lubera anbieten, das dann im eigenen Garten genau nach diesem Schema weiterbearbeitet werden kann. (siehe das Kapitel über Chili; Surprise Chilis)

Unsere Gemüsesamen im Gartenshop

In unserem Gartenshop haben wir ein riesiges Sortiment an verschiedenen Samen und Saatgutpackungen. Insgesamt können Sie aus mehr als 900 Sorten ihre Lieblingspflanzen wählen und diese im eigenen Garten anbauen:

Lubera-Samen

Mit fast 250 Sorten machen unsere eigenen Lubera® Samenkörner die grösste Kategorie aus. Von Tomaten und Mais bis hin zu Grünkohl und Melonen wird hier jeder seine Lieblingssorte finden.

Bild: Die Tomate 'Ochsenherz Österreicher' ist eine aromatische Fleischtomate, die sehr früh reift.

Bild: Die Zuckermelone 'Petit gris de Rennes' trägt sehr viele Früchte, die einen süssen Geschmack haben. Sie passen besonders gut zu Desserts und Fruchtsalaten.

Bild: Das Karotten 'Nantaise 2' Saatband ist leicht auszusäen und bringt Möhren miteinem süsslich-milden Aroma hervor.

Minigemüse für Balkon und Terrasse

Unser Minigemüse zeichnet sich dadurch aus, dass es auch auf kleinstem Raum optimal wächst und fruchtet:

Bild: Der Kohlrabi 'Superschmelz' ist eine späte Sorte, die zwischen August und Oktober reif wird, mit einem zartem, nussigen Geschmack.

Bild: Mit der Freilandpaprika 'Sweet Chocolate' pflanzen Sie sich einen Exoten in den Garten. Die Früchte sind optimal zum Füllen und Braten geeignet.

Gemüsevielfalt/ Raritäten

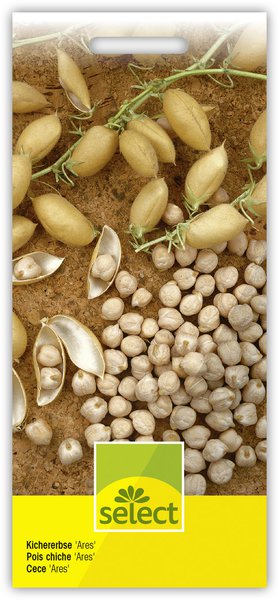

Bild: Die Kichererbse 'Ares' ist sehr pflegeleicht und kann für vielerlei Gerichte verwendet werden.

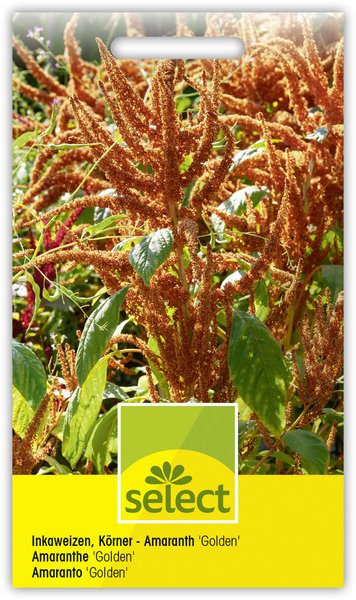

Bild: Beim Inkaweizen Körner-Amaranth Golden handelt es sich um ein glutenfreies Pseudogetreide. Der Amaranth kann zwischen August und Oktober geerntet werden.

Wurzel- und Knollengemüse

Bild: Das Radieschen 'Sora' Saatband kann leicht angebaut werden und wächst sehr ertragreich.

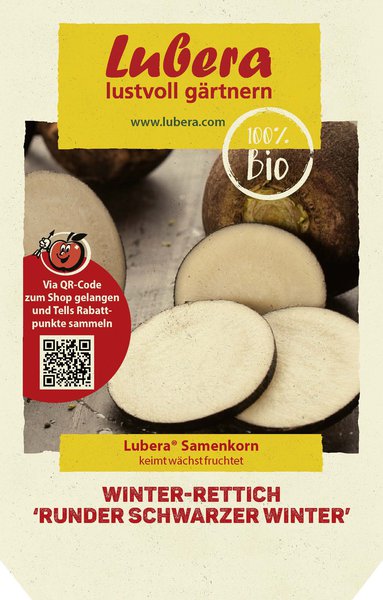

Bild: Der Winter-Rettich 'Runder schwarzer Winter' hat einen scharfen Geschmack, der am besten roh verzehrt zur Geltung kommt.

Lubera Originale sind exklusive Lubera® Sorten, die von Lubera entweder gezüchtet oder erstmals auf den Markt gebracht worden sind.

Wer Lubera Originale kauft, bekommt die doppelten Tells®-Äpfel (=Rabatte für die nächste Bestellung) gutgeschrieben.

Lubera Originale sind exklusive Lubera® Sorten, die von Lubera entweder gezüchtet oder erstmals auf den Markt gebracht worden sind.

Wer Lubera Originale kauft, bekommt die doppelten Tells®-Äpfel (=Rabatte für die nächste Bestellung) gutgeschrieben.

Beim Kauf dieser von Lubera gezüchteten Lubera Original-Pflanze erhalten Sie die doppelten Tells gutgeschrieben.

Tells® werden grundsätzlich aufgrund des fakturierten Nettobetrags berechnet (1 Tells für volle 25 Euro/sFr).

Bei doppelten Tells wird am Schluss nochmals der Wert der Tells-Originale dazugerechnet und die neue Summe für die Berechnung der Tells benutzt.

Beim Kauf dieser von Lubera gezüchteten Lubera Original-Pflanze erhalten Sie die doppelten Tells gutgeschrieben.

Tells® werden grundsätzlich aufgrund des fakturierten Nettobetrags berechnet (1 Tells für volle 25 Euro/sFr).

Bei doppelten Tells wird am Schluss nochmals der Wert der Tells-Originale dazugerechnet und die neue Summe für die Berechnung der Tells benutzt.